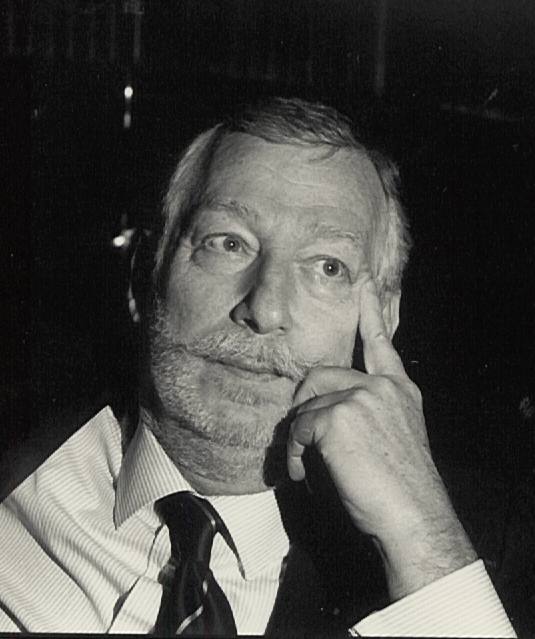

Intervista a Umberto Cecchi, già inviato e direttore de La Nazione, attualmente direttore di Canale 10. A cura di Stefano Elmi.

Mi ha molto colpito un episodio che ho trovato nel libro di Philip Knightley, Il dio della guerra. L’episodio narra della vicenda di un monaco buddista che si da fuoco in mezzo a una piazza di Saigon nel periodo della guerra del Vietnam. A tale episodio assistette un giovane reporter, Peter Arnett, il quale successivamente racconterà:– Avrei potuto impedire quella auto immolazione precipitandomi verso di lui sferrando un calcio alla fiasca della benzina. Come essere umano avrei voluto farlo, come cronista non potei –Questa descrizione di Peter Arnett apre un bel po’ di quesiti. Innanzi tutto chi è il reporter? Un essere inumano che va in giro armato di cinismo? Una persona senza un’etica o che comunque se la possiede è subordinata al suo ruolo professionale?Guardi le racconto un episodio che mi è capitato in Ruanda negli anni ’80. Stavo percorrendo con una macchina insieme ad un collega una strada di terra rossa battuta, come ce ne sono tante in Africa, ad un certo punto vediamo in lontananza due uomini armati vestiti con tute mimetiche. A che fazioni appartenessero o a quali presunti eserciti non è dato sapere, erano armati e ciò era sufficiente per far di loro delle autorità. Ci chiesero i documenti e il motivo per cui ci trovassimo lì. Spiegammo loro che eravamo dei giornalisti arrivati in quel paese per descrivere ciò che vi accadeva, aggiungendo che anche questa in fondo era la storia. In tanto in lontananza vedemmo avvicinarsi delle donne e bambini, che spingevano una bicicletta carica delle loro cose. Una volta vicini al presunto posto di blocco i militari iniziarono a spintonare quella povera gente tirando all’aria tutta la loro roba e intimandomi a me di far delle fotografie. Non potevo dire di no, così presi la macchina, ma credo che non scattai neanche una foto. Ad un certo punto, così senza nessun tipo di preavviso, con una raffica di mitra ammazzarono quella povera gente. Inorridito chiesi loro il perché di tale gesto, e loro tutti fieri mi risposero: anche noi siamo la storia. Che avrei potuto fare? Ero preso da un senso di profonda rabbia e allo stesso tempo d’impotenza. Ero incazzato, ma cosa avrei potuto fare? Magari l’episodio di Arnett è un po’ diverso forse lì c’era un margine per intervenire. Mentre nel mio caso se fossi intervenuto molto probabilmente mi avrebbero ucciso. In questa professione al reporter serve una dose di equilibrio fra la propria spavalderia, coraggio e lo spirito di sopravvivenza, senza cadere nel cinismo, vizio molto diffuso in questo lavoro e nel quale Arnett senza dubbio incappa. E comunque a mio avviso bisogna sempre avere un po’ di paura. La paura è importante. E’ come se indicasse un limite oltre il quale è bene non spingersi. Chi non ha paura di niente, rischia di farsi ammazzare e se vogliamo usare un eufemismo, un reporter che si fa ammazzare non ha fatto un buon lavoro.Quale è la situazione in cui ebbe più paura?Una volta in Sud America ero a bordo di un aereo che fu dirottato da un movimento brasiliano rivoluzionario, che voleva andare a Cuba. Ad ogni scalo che facevamo scendevano dei civili. Mentre noi giornalisti alla fine rimanemmo gli unici a bordo. Ad uno scalo in Bolivia, il mio compagno di viaggio americano fu incappucciato portato davanti al portellone aperto dell’aereo e stava lì inginocchiato con una pistola dietro la nuca, mentre il dirottatore contrattava per avere il carburante sull’aereo. Ad un primo no della torre di controllo, parti un colpo secco e il giornalista americano cadde sulla pista. Poi presero me con la stessa procedura solo che stavolta ottenemmo il carburante e ripartimmo. Ero incazzato, impaurito, pero’ quella volta non tocco’ a me.Senta, nei suoi racconti c’è sempre un morto ammazzato. Una persona con cui lei un attimo prima parlava e che un attimo dopo, a volte di punto in bianco, viene uccisa da un altra persona. Io non riesco ad immaginarmi cosa vuol dire ciò, neanche lontanamente. Come si fa a vivere in una situazione in cui non sai mai se prima o poi potrà capitare a te? La prima esperienza che ho fatto come reporter in una zona di guerra o comunque critica, fu nel 1969 in Irlanda del Nord. Mi recai prima a Belfast e poi a Londonderry. C’era una situazione di guerriglia pazzesca per le strade delle due città. Da una parte i fucilieri della Regina che non badavano tanto per il sottile e dall’altra i militanti dell’Ira. Non si capiva dove era il fronte, anche perché di fatto non vi era. Non si capiva chi erano i buoni e chi i cattivi. Come primo impatto in una zona di guerra fu assai complicato. Fui preso dall’ansia e dalla paura. Ma in qualche modo dovetti lavorare e alla fine vi riuscii. Un mio caro amico, un fotografo inglese, fu ucciso da un colpo di fucile mentre ci trovavamo per strada. Chi fosse stato non era dato sapere, magari anche chi aveva sparato non sapeva di aver ucciso una persona. L’unica cosa certa era che lui era morto. E’ dura, confesso, molto dura. Pero’ in qualche modo bisogna farci l’abitudine. Infatti a volte il cinismo è come uno scudo di difesa che molti utilizzano, però bisogna fare attenzione affinché questo scudo non diventi una costante che ci faccia perdere di vista la realtà.Cosa spinge il reporter ad andare in certe zone del mondo? Quale è lo spirito con cui si intraprende questo mestiere?Sicuramente bisogna essere mossi da una grande curiosità, dalla voglia di capire come stanno effettivamente le cose. Essere a nostro modo testimoni degli avvenimenti che accadono in determinati contesti. Non bisogna però pensare di scatenare episodi, di sentirsi in qualche modo partecipi di una causa piuttosto che un altra. Dal mio punto di vista essere reporter è questo, descrivere come stanno le cose. Io sono propenso a tenere separati i fatti narrati in una cronaca dai commenti che si possono fare in una fase successiva di analisi. Ma non pensa che descrivere i fatti sia già un modo per commentarli?Beh non c’è dubbio che se due persone le metto davanti allo stesso avvenimento, otterrò due cronache diverse. Per il semplice fatto che sono due distinte persone che hanno differenti sensibilità, per cui una può essere attirata da un dettaglio piuttosto che un altro, e così via. Però il commento vero e proprio avviene successivamente, anche a distanza di tempo, in cui è più facile l’analisi.Di recente ho trovato nell’introduzione di Imperium di Ryszard Kapuscinski due righe che mi hanno colpito e che secondo me sono significative riguardo alla tanto famigerata “obiettività dell’informazione”. Sono queste: – Il presente libro non è una storia della Russia e dell’ex-Urss, né un resoconto dell’ascesa e caduta del comunismo in questo stato e neanche un manualistico concentrato di conoscenza sull’Impero. E’ la mia relazione personale di viaggi compiuti nelle sconfinate distese di questo paese (o meglio di questa parte del mondo), cercando sempre di arrivare fin dove me lo consentivano il tempo, le forze e le possibilità –Niente di più semplice per dire che queste sono le cose come le ha viste lui. Ma anche un atto di fiducia verso il lettore. Sarà poi lui ad elaborarle col suo bagaglio di conoscenze e sensibilità e farle sue o meno.Giusto, è il lettore che tirerà le conclusioni. Infatti l’obiettività non esiste. Ripeto esistono i fatti e i commenti. Insomma io penso che il reporter dovrebbe andare in tasca al mondo intero. Se pensi una cosa, la devi dire e la devi scrivere. Non ci devono essere autocensure d’ogni sorta.Veniamo ad oggi. Quale è la situazione dell’informazione?Oggi ci sono le conferenze stampa. Ogni organo istituzionale pubblico o privato che sia ne fa una. Non so quante ve ne siano al giorno, magari non ci va neanche nessuno. Sono conferenze in cui l’istituzione decide cosa dire e cosa no. Quando ero caporedattore della cronaca alla Nazione, mandavo i miei giornalisti in giro per la città dai loro contatti, che gli raccontavano come erano le cose, magari anche da punti di vista diversi. Quello era fare giornalismo. Mi ricordo che in redazione avevamo due telescriventi, una collegata all’Ansa e l’altra con la Reuters e arrivavano massimo 10 notizie al giorno. Oggi se accendi internet ve ne possono essere migliaia, ma il problema è che non sono verificate, ed è impossibile farlo, vista la quantità. Penso che internet da una parte ha indubbiamente facilitato i contatti, posso parlare o spedire un articolo dall’altra parte del mondo in ogni momento, con una facilità disarmante, se solo penso a quando dettavo i miei pezzi attaccato ad un improbabile telefono. Dall’altra però ha come drogato l’informazione. Ognuno può tenere un blog e scrivere ciò che vuole, il problema, ripeto, è verificare tali notizie. Ciò che viene a mancare alla fine è la credibilità.Per concludere, secondo lei dove s’impara questo mestiere? Sono utili i corsi di giornalismo?Questo lavoro si impara facendolo, solamente facendolo. Andando in giro, conoscendo persone, capire, ascoltare e per fare ciò ripeto bisogna essere mossi dalla curiosità e più in generale dal voler capire come funzionano davvero le cose. Esserne testimoni diretti.Per quanto riguarda i corsi di giornalismo o presunti tali, penso che funzionerebbero davvero se fossero collegati ad un attività pratica piuttosto intensa, altrimenti lasciano il tempo che trovano. E comunque bisogna dire che questo è un mercato saturo ed internet ne è l’esempio.

Lascia per primo un commento

Lascia un commento